Trans_Unemployment, Nonstandard Employment, and Fertility

Raymo J.M., Shibata A., 2017, Unemployment, Nonstandard Employment, and Fertility: Insights from Japan’s “Lost 20 Years”. Demography, 54(6), 2301-2329.

我们常认为日本低迷的生育率是经济停滞的结果,但这篇论文提供了一个很反直觉的见解,对于日本社会而言,长期的经济停滞乃及衰退并未降低、反而却提高了生育率。

文章的核心观点认为,经济衰退对生育率的一般影响虽然是负向的,但需要进一步考虑就业市场中的两性分工。以日本社会为例,由于日本以婚内生育与“男主外、女主内”为主流,经济下行降低了男性结婚水平进而降低生育率,但经济下行并未降低女性结婚水平,相反,提高了女性的婚内生育水平。日本男女一负一正的相反结果,导致了在其他条件不变的情况下,失业与非标准就业的上升反而提高了日本社会的生育率。

这一反直觉结论无疑挑战了我们已往常常将东亚各国类比的讨论,由于日本社会高度的性别分工,经济衰退对日本生育率的影响实际被高估了。随着中国社会的经济运行进入新常态,且我国女性就业率一直是高于日本社会,我国未来生育率的形势可能会更加严峻,下降幅度亦可能会比日本、比我们预期的更加剧烈。

摘要

这项研究检视了失业、非标准就业与生育率之间的关系。文章聚焦在日本,日本社会特征即长期的经济衰退、失业与非标准就业的显著上升、生育行为与婚姻状态的强绑定、以及经济角色与就业机会方面显著的性别分工。通过1990年至2006年就业、婚育方面的回顾性调查数据显示,不稳定的就业环境降低了男性的婚姻水平、提高了女性的婚内生育水平,对女性的提高超过了对男性的降低。反事实分析认为,如果日本总体与个人的就业环境保持1980年代水平不变,则1995年后日本总和生育率将比实际观察到的生育率低10%至20%。文章根据(目前日本)正在推行的家庭政策、两性在家庭中角色的时空变化,进一步讨论了上述结果。

一、引言

已有对经济环境与生育率的研究,往往将生育率视为总体失业率与个人失业经历的函数,此外也有部分研究使用了非标准就业去反映经济环境。大部分研究都支持,生育率与失业和非标准就业的上升呈负相关。但上述研究都忽视了性别视角,或者只讨论家庭收入而忽视宏观环境。

这篇文章即试图通过研究日本男性和女性的就业环境和生育率之间的关系来解决已往研究的局限。日本的特点是非常低的生育率和长期的经济衰退,在此期间,年轻人的失业和非标准就业都明显增加。更重要的是,日本也是一个男性和女性在家庭中的经济角色仍然高度分化的国家。作者认为,在日本社会中,失业和非标准就业与生育率的关系对男性来说可能是负面的,但对女性来说可能是正面的,从而限制了经济衰退的整体影响。

文章使用了1990-2006年期间的回顾性调查数据,包含了受访者及其配偶的就业情况,由此可以讨论分性别个人就业情况和生育率之间的联系;同时,文章引入了外部数据(按年龄、性别和年份的失业率和非标准就业率),由此可以讨论当前和职业生涯早期的总体就业情况对生育率的作用。通过婚姻状态和婚内分孩次生育率的模型预测值,来计算观察到的总和生育率和反事实标准化总和生育率;同时,文章评估了(1)男女就业环境、(2)婚姻和婚内生育率的相对重要性。

二、研究背景

(一)经济条件、婚内性别分工和生育率

第一,就国际有关经济衰退与生育的经验研究,如东欧市场转型、1997-1998年金融危机、2008年金融危机等,均显示了经济衰退与生育率的负面关系,且尤其集中在一孩生育。这有两个原因,一是经济不确定性推迟了家庭形成,二是经济不确定性对生育行为的选择性,二孩及多孩对经济不确定性的反应相对较小。

第二,就经济衰退与生育的经济模型(或者说理论)而言,作者实际仍然基于Becker的理论,即养育子女需要花费金钱和时间,婚姻的收益来自于配偶在市场生产和家庭生产中的互补性。具体而言,养育的经济成本表明,在经济衰退期间,失业和非标准就业的上升,将通过减少收入或增加未来收入的不确定性(负收入效应)导致生育率的下降;养育的时间成本表明,获得稳定、高薪、有报酬的就业机会有限,这可能会增加女性市场劳动的时间成本、减少养育子女的时间成本,从而导致生育率的提高(正向替代效应)对上述成本理论的实证检验,在宏观总体经济不确定性与微观个体就业不确定性均有讨论,具体指标方面,前者如失业率、后者如失业经历。

因此,经济衰退对生育率的影响,即取决于负向效应与正向效应的相对大小,而这同时受到男女性别分工的影响。在婚内就业分工平等的社会中,两性对家庭经济的贡献类似,那么在经济衰退时期,就业环境变化和生育率之间的关系很明确就是负值(负收入效应对男性和女性都占主导地位);在婚内就业分工高度分化的社会中,就将取决于男性的负收入效应和女性的正替代效应的相对大小,就业环境变化的总体影响将是正的、负的或零的。

由此,作者认为,以往研究多存在较大的误差。在性别相对平等的社会中,只关注一个性别可能会低估失业和非标准就业上升与生育率的关系,因为没有考虑到另一个性别的负收入效应;在性别相对分工的社会中,经济不确定性可能与生育率呈正相关,只关注男性可能会夸大就业环境变化与生育率的负相关,只关注女性则可能会低估或掩盖这种负相关。尽管从总的趋势讲,两性对家庭经济贡献越来越趋于一致,即“婚姻经济基础的转变”,但社会间确实仍存在差异。

(二)非标准就业和经济衰退期间毕业的长期影响

第一,经济衰退不仅表现为失业率上升,还表现为非标准就业的上升,二者均对生育率有负面影响。所谓非标准就业,包括兼职工作、季节性工作、劳务派遣及其他类型的短期合同工。就国际有关非标准就业与生育的经验研究,多数研究均认为,非标准就业与男女的婚育有负面关系。但值得注意地是,不同地区的非标准就业情况不同,美国、日本的非标准就业往往不稳定、福利有限,但荷兰和北欧国家的非标准就业与正规就业基本一致,被积极看待。

第二,经济衰退不仅有当期影响,同时存在长期影响,但已有结论不一。国际研究认为,在高失业率时期进入劳动力市场与较平坦的收入和工资轨迹、较低的职业成就、较差的健康状况有关,同时,女性随后参与劳动力的可能性也较低。由此,就国际有关早期经历的经济衰退与后期生育的经验研究而言,已有研究存在一些矛盾,有些认为推迟了婚育,有些认为加速了婚育,模式似乎因性别而异,毕业时较高的失业率与女性较早结婚和较高的生育率有关,但男性则较晚结婚和较低的生育率。

(三)日本社会的经济衰退与婚育研究

1、长期经济衰退的影响

第一,已有研究已经讨论了日本失业率、非标准就业与较低的生育率相关。自1989年以来,日本经历了长期的经济停滞,被称为“失去的二十年”。在此期间,失业率和非标准就业的显著增加,总和生育率稳步下降。具体而言,失业率在21世纪初达到顶峰,是1990年的两倍多;总和生育率从1990年的1.54下降到2005年的1.26,在2010前后略有反弹,又继续回落。

第二,已有研究已经讨论了日本生育率下降与已婚育龄妇女的下降相关。从1970年代初到1990年代,日本总和生育率的稳步下降主要是由于已婚的育龄妇女比例的下降导致,非婚生育极少。因此,就业环境对以婚姻为条件的生育行为的影响,对一孩的影响可能便弱于对二孩及多孩。

2、高度性别分工的影响

日本社会存在高度的性别分工,“男主外、女主内”。2012年数据显示,60%至70%的已婚妇女在结婚或怀孕后会退出劳动力市场,尽管多数女性最后会回到劳动力市场,但就业机会有限。已婚妇女对家庭的经济贡献在很大程度上仍然是支持性的,这与西方国家截然不同。

3、早期就业的影响

第一,就日本早期失业或非标准就业与后期经济的关系而言,多数研究认为会与较低的工资有关,且对女性尤其。

第二,就日本早期失业或非标准就业与婚育而言,结论不一。就总体高失业率时期而言,有研究认为此时期毕业的女性会更快婚育,也有研究认为此时期毕业的女性会推后生育;就个体失业经历而言,有研究认为与两性晚婚有关,也有研究认为与男性的早婚有关。由于日本婚内生育是主流,几乎没有研究认为早期职业就业经历和生育时间有直接关系。

三、研究假设、数据与方法

(一)假设

文章从就业环境变化和生育率之间的整体关系开始,基于日本婚内性别非对称(gender-asymmetric)情况,逐步引出强调互补性分工的理论框架。

第一,基于上述文献回顾,提出假设。

假设1:男性失业和非标准就业的趋势与较低的生育率有关(负收入效应)。

第二,由于就业环境的变化和生育率之间的关系,可能对男性和女性是相似的,如在美国和其他更多性别平等的社会,文章提出了一组对抗性假设。

假设2a:女性失业和非标准就业的趋势与较高的生育率有关(正替代效应)。

假设2b。女性失业和非标准就业的趋势与较低的生育率有关(负收入效应)。

第三,由于日本社会婚内生育是主流,且自1970年代中期以来,总和生育率的下降在很大程度上可以用晚婚和少婚来解释;但是一旦结婚,婚姻可以被合理地看作是生育意愿的信号,丁克婚姻在日本流行率很低。提出假设。

假设3:男性和女性的失业和非标准就业的趋势主要通过婚姻而非婚内生育与生育率相关。

假设4:失业和非标准就业与婚内生育率的关系,对于二孩及多孩生育的影响大于一孩。

(二)数据与变量

1、数据:KHPS

第一,数据方面。文章数据使用了日本庆应义塾大学家庭调查(KHPS)数据,这是一项纵向研究(2004-2011年),对象是全日本内具有代表性的20-70岁的成年男性和女性。该数据的首次调查(2004年原始样本与2007年追加样本)收集了18岁以后受访者及其配偶就业信息,这对检验文章假设非常重要。

但是该数据有两个缺陷:

其一是没有生育史数据,文章解决办法是通过住户册中同住孩子进行推断。这当然可能忽视了那些已经离家的子女,但由于文章关注经济衰退的影响,首次调查中的18岁子女的出生年为1985或1988,这不影响对90年代生育率的分析;同时,数据可能不包括已经超过18岁的早期孩次,文章的解决办法是排除了所有难以判断是否曾有生育的女性,由于从未报告生育的样本很少(5%),这对文章结论影响不大。

其二是样本代表性有偏,未婚人群较少。文章的解决办法是使用人口普查数据来构建按性别、年龄和婚姻状况划分的后分层权重,并在所有分析中使用这些权重。为规避与非随机小组减员有关的问题,文章仅使用2004年和2007年初始调查中收集的回顾性就业、婚姻和推断的生育史,没有使用初次调查后的数据。

通过该数据,文章按女性受访或已婚男性的妻子,构建了人年数据,核心变量为就业、婚姻状况、生育史等变量。其中就业在下一节着重说明,婚姻为三分类(从未结婚、已婚、曾婚),生育为二分类(下一年是否生育,这样划分主要是因为调查数据的限制,首次调查中没有询问当前婚姻以前的生育,作者们通过日本国家生育调查估算了日本女性初婚与初育的间隔、初育与离婚的间隔,并由此计算KHPS数据中婚姻年龄与离婚年龄,范围外女性在KHPS仅约7%,影响不大)。

最后,在合并2004年和2007年的样本并剔除数据缺失的观测值后,且对1990年至2006年期间20-40岁女性筛选后,文章最终得到:第一,在婚姻状况模型中,有1649名受访者和16995条人年记录;第二,在婚内生育模型中,有2228名受访者和18761条已婚夫妇人年记录。

2、就业情况的个体与总体测量

第一,个人层面。女性及其丈夫的当前就业状况是一个五分类变量。正常就业作为参考类别,其余四类是失业、非标准就业、不在劳动力中、其他类型就业(自营职业、家庭工作和计件工作),失业、非标准就业是主要关注类别。其中,正常就业指有福利和保护的全职就业,非标准就业是指兼职工作或定期合同的就业。个人层面的1990年以前的就业情况是由1980年至1989年间20-40岁的女性(及其丈夫)的个人年度记录构建的。由于KHPS就业史数据的失业率低于在人口普查和劳动力调查中观察到的失业率,文章怀疑有些受访的失业年被编码为“不在劳动力中”,因为受访者没有表明他们在该年积极寻找工作。

第二,总体层面。文章使用外部数据,日本年度劳动力调查(Annual Labor Force Survey),按年龄、性别划分的失业率,以及从事非标准工作比例,这两个指标反映了更广泛的就业环境与经济不确定性。

具体使用上,文章使用了滞后值。其一,对于职业生涯早期就业状况的个人测量,使用受访者(和配偶)毕业后前五年内失业或从事非标准工作的累积比例;对职业生涯早期就业状况的总体测量,是学校毕业后头五年内按性别和年龄划分的失业率均值。其二,对于当前就业状况的总体测量,使用了x-3至x-1年龄段的三年平均数;对于当前就业状况的个人测量,即直接使用。

(三)估算反事实总和生育率的方法

由于日本的非婚生育水平极低,某年(或某几年)的总和生育率可以简化为特定年龄段的已婚比例和特定年龄段的婚内生育率的乘积,并在各育龄年龄段(文章限定为20-40岁)进行汇总。

模型方面。通过人年数据,文章用多分类逻辑回归法估计了婚姻状况,用逻辑回归法估计了婚内生育。模型结果是在x岁时结婚的对数几率,以及在x岁时结婚后,在x岁和x+1岁之间生育的对数几率。

变量方面。(1)婚姻状况、婚内生育模型均包括时期(1990-1994年、1995-1999年、2000-2006年)、(2)女性年龄(婚姻状况模型中是二次函数,婚内生育率模型中是线性函数)、(3)时期和年龄的交互作用、(4)教育程度(高中或以下,职业学校或大专,四年制大学或以上)、(5)就业状况。此外,婚姻状况模型还包括(6)在学状况(学生、非学生);婚内生育模型还包括(7)丈夫年龄、(8)孩次(二分为孩次0和孩次1+,随时间变化),以及(9)孩次和模型中所有其他变量的交互作用。

同时,对于模型设置需进一步说明。其一,时期变量是三分类变量,这是为了能够控制其他因素如态度的变化,且也便于五年期总和生育率的计算;其二,两个模型在后续估算都包括了男性当前和早期就业情况,即婚内生育模型中的丈夫和婚姻状况模型中的“潜在丈夫”,“潜在丈夫”被定义为比女性大三岁的五岁组中的男性,(是在总体层面的计算),如25-29岁年龄组的男性是22-26岁女性的潜在丈夫。其三,文章承认模型不能估计就业环境对生育率的因果效应,仅是将婚姻状况和婚内生育率作为就业情况的函数,用以估算总和生育率,使用标准化技术讨论就业情况变化的重要性,进行描述性评估。

估算方面。其一,通过模型预测值,文章得到特定年龄段的婚内生育率、已婚妇女比例,将特定年龄段生育率的这两个组成部分相乘,并累加20-40岁,即得到1990年至2006年间每五年的观察的总和生育率。其二,通过用经济衰退前(1980年代)的数值取代观察到的个人受访者的就业特征,重新生成特定年龄段的预测值,并将其相加计算出总和生育率的反事实值。1980年代的就业特征值是1980-1989年期间,观察到的总体的与个体的、包括x岁时和完成学业后的、分年龄-性别-教育(和分孩次)人年记录的失业和非标准就业平均值。这些人年记录是基于全部样本,并不限于1990年至2006年期间至少有一年年龄在20-40岁的女性(或妻子)。

通过经济衰退前的就业情况,文章计算了九个反事实的总和生育率。首先,通过使用20世纪80年代对男性就业情况,计算了(1)特定年龄段女性的已婚比例、(2)特定年龄段的婚内生育率、(3)同时计算已婚比例和婚内生育率。然后,文章用1980年代女性的经济特征构建了三个类似的反事实TFR,然后用1980年代的男性和女性特征值构建了另外三个TFR。

将这些反事实的总和生育率与观察到的总和生育率进行比较(以及相互之间的比较),可以对男性和女性就业环境变化的相对实质性重要性进行描述性评价,以及每一种变化如何通过婚姻和婚内生育率与总和生育率的变化相关(假设3)。同样,通过比较观察到的和反事实的婚内孩次生育率,可以理解就业情况如何影响基于孩次的总和生育率(假设4)。

文章的主要兴趣是总体生育率的趋势,但孩次分析提供了有价值的见解,即就业环境的变化与婚内生育率的关系。为了评估观察到的和反事实的总生育率之间的差异的统计意义,文章估计了12个总生育率的重抽样标准误差。

四、结果

(一)描述性分析

表1列出了婚姻状况和婚内生育率模型中所有变量的描述性统计,表格中数字是两个模型中每个人年的加权平均值或百分比。描述显示,日本社会中,男性和女性在其早期职业生涯中只有一小部分时间是失业或从事非标准工作的,但女性较男性,在目前从事非标准工作在中显著的更普遍(在婚姻生育模型中为16%比2%),在目前的失业率也相对较低(3%比5 %)

表2列出了两个模型中个人和总体经济特征在不同时期的均值。1980-1989年的数值,反映了衰退前TFR均值,后续用于计算反事实TFR;其他三栏显示了1990年至2006年间每个时期TFR的观察平均值。描述显示,个人层面,丈夫个人特征变化不太明显,一个猜测是经济状况差的男性可能晚婚或不婚了;总体层面,随着时间的推移,男性和女性的失业率和非标准就业的普遍性都在增加。

(二)回归模型

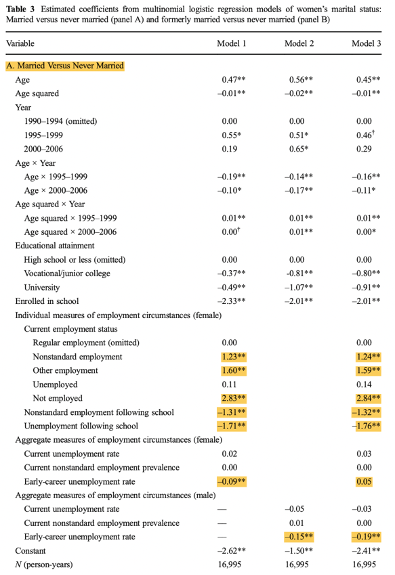

表3和表4分别列出了女性婚姻状况和夫妻婚内生育率的三个模型的估计系数。其中,模型1包括女性就业状况的相关指标,模型2包括针对(潜在)丈夫就业状况的相关指标,而模型3则同时包括男性和女性的就业状况。具体而言。

1、婚姻状况

观察表3A组,即相对于不婚的结婚群体。其一,年龄方面,结婚的对数几率随着年龄的增长而增加,然后达到一个稳定的水平;其二,就业方面,在个体层面,(1)相比当前正常就业,当前非标准就业、其他就业或未就业的女性更有可能结婚,(2)同时,个体早期的失业或非标准就业经历,显著降低结婚可能;在总体层面,(3)男性、女性的当前失业率并无显著影响,(4)但早期失业率亦均有显著负向影响。

2、婚内生育率

观察表4,其中每个模型的第二栏,即标记为“X孩次1+”列为交互项,且显著差异的被粗体标识。在就业方面,其一,个体层面基本与生育无关;其二,总体层面,(1)失业率指标中,女性的当前失业率与一孩(当前0孩)正相关,但与二孩及以上(当前1+)负相关,前者与假设2a一致,后者与假设2b一致,男性无显著性;(2)早期失业或非标准就业指标中,男女系数方向均与失业率相反,即与一孩(当前0孩)负相关,但与二孩及以上(当前1+)正相关。

结合婚姻状况模型,文章认为,这表明早期的经济不确定性会推迟家庭形成,但对已经有至少一个孩子的女性的生育率呈正相关。这些结果只与假设3部分一致,并表明对假设1和假设2的评价取决于(当前)孩次。

3、反事实估计总和生育率

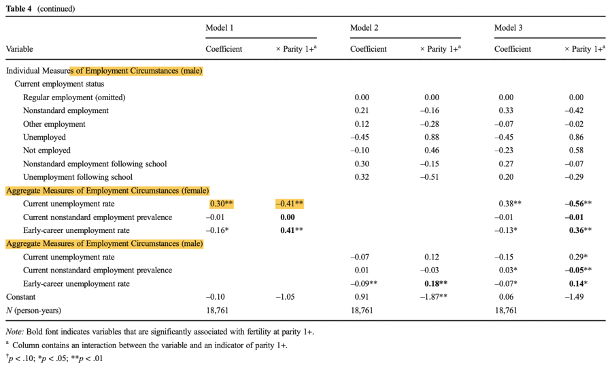

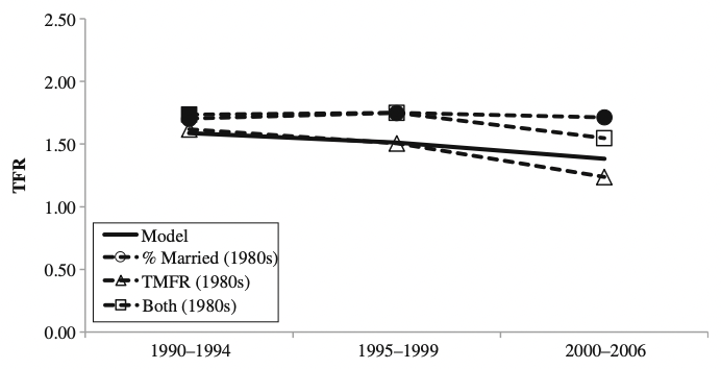

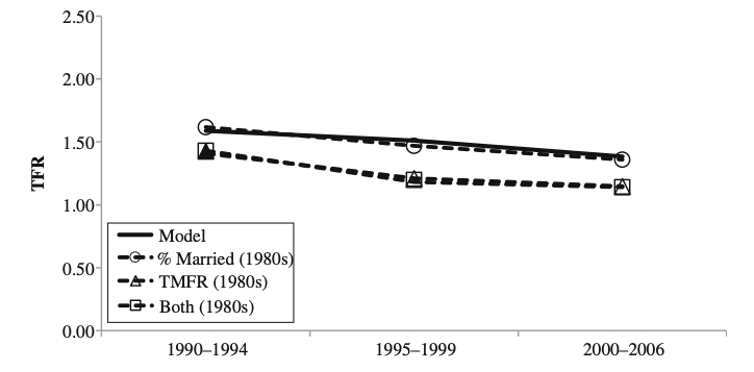

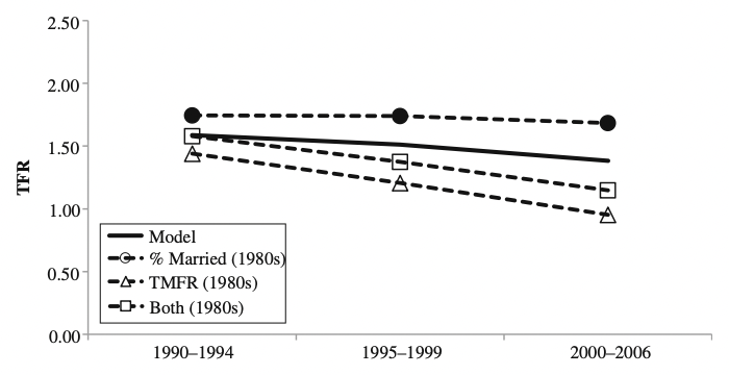

图2、3和4每幅图均显示了1990年至2006年的预测总生育率(实线)和三种反事实总生育率(虚线),通过将男性、女性或二者一并的就业特征保持在1980年代水平得到反事实TFR值。其中,圆圈为代入婚姻状况模型、三角为代入婚内生育模型、正方形为同时代入两个模型,涂实则为主要关注对象。直线为观察值(真实值),观察的TFR值在1990-1994、1995-1999、2000-2006分别为1.59、1.51、1.38。具体而言。

第一,图2显示了在婚姻状况模型中保持男性就业环境在20世纪80年代水平不变而计算出的反事实总和生育率,(1)带圆圈标记的虚线表示,婚姻状态模型变化的反事实估计值高于观察到的总和生育率,这意味着男性就业的变化通过其与婚姻的负相关而与较低的生育率相关。这种关联非常大且具有统计学意义,反事实的总和生育率稳定在1.7左右,比2000-2006年期间的观察值大约高20%。(2)带三角形标记的虚线显示,男性就业状况的趋势与婚内生育率的趋势基本无关,除了在最近的时期,反事实值比观察到的总和生育率低一些,主要是因为男性早期失业率与婚内二孩或多孩的正相关。(3)带有方形标记的虚线代表通过婚姻状态模型和婚内生育率模型得到的综合关系,它高于观察到的总和生育率,则主要反映了男性就业情况变化和女性结婚比例之间的负向关系,这一差异在1990-1994年具有统计学意义,在1995-1999年接近于显著性(p=0.06)。

第二,图三显示了女性就业环境变化的作用,其中实线与图2中预测的总和生育率一致。(1)带圆圈标记的虚线与实线相似,表明将女性的就业情况保持在1990年以前的数值不变,不会改变预测的特定年龄段女性的结婚比例,这并不意味着女性的就业情况与婚姻无关,而是意味着两者之间的关系不是很大,且女性不同的就业状况会相互抵消,如表3所示的,女性职业生涯早期的失业和非标准就业经历与婚姻呈负相关,但目前从事非标准工作的女性更有可能结婚。(2)带有三角形标记的虚线远远低于观察到的总和生育率,表明自1990年以来女性经济状况的变化通过与婚内生育率的正向关系与总和生育率的提高相关,如表4所示的,这主要反映了女性失业率(包括目前和早期职业)增加的影响。(3)带有正方形的虚线,即在婚姻模型和婚内生育模型中,均保持女性就业特征不变而计算反事实总和生育率,比观察到的总和生育率低10%至22%。因此,女性就业状况的变化通过其与婚内生育率的正向关系与较高的生育率相关,同时,(反事实)孩次分析显示,这一关系在1990至1994年的当前孩次1+最显著,但在1995后对当前孩次0最显著。在前两个时期,将观察到的总和生育率值与通过反事实总和生育率相比较,Wald检验的P值都小于0.10。

第三,图4显示了男性和女性的就业特征均被反事实地替换为1980年代水平。如上讨论的,带圆圈标记的虚线反映了男性就业环境的变化和较低的结婚率之间的联系,而带三角形标记的虚线反映了女性就业环境的变化和较高的婚内生育率之间的联系。带方形标记的虚线则表明,1995年以后,女性婚内生育率导致的提高超过了男性结婚率导致的下降,通过保持男性和女性的就业特征不变而计算出的观察的总和生育率,比反事实总和生育率低10%到20%。换句话说,在这个反事实估计中,日本经济衰退间的失业和非标准就业的变化与较高的生育率有关。

五、讨论

这篇文章中使用了一个独特的调查数据来证明,在1990-2006年期间,日本不断变化的就业环境,特别是不断上升的失业率与较高的生育率有关。这是因为女性就业环境的变化与婚内生育率之间的正向关系,抵消了男性就业环境变化与婚姻之间的负向关系。这些发现与理论上强调的男女在家庭中高度不同的经济角色的预测是一致的(假设1和假设2a)。

文章揭示了日本社会的另外两个特点:婚姻和生育之间的密切联系、早期就业环境和经历的长期影响。其一,发现男性的失业和非标准就业的增长会通过不结婚降低生育率,这与强调男性经济资源在形成婚姻的经济门槛方面的核心作用是一致的,特别是在“男主外、女主内”家庭仍然普遍的社会中(假设3)。但是,女性失业和非标准就业的增长与婚内生育率(而不是婚姻)呈正相关,这与假设3不一致,但与强调已婚女性的就业和收入在以高度不对称的性别分工为特征的婚姻中的补充性质以及以女性职业机会有限为特征的劳动力市场相一致。

对假设4的评估结果则是混合的。如表4所示,一些就业特征只与二孩及以上生育的概率相关(如女性的失业率),一些就业特征与一孩和二孩及以上生育相关,但方向不同(如当前女性失业率)。为了更好地理解这些结果是如何促成图2、3和4中观察到的模式的,文章进行了一系列与图2、3和4中类似的标准化分析补充。通过分解婚内生育率为一孩和二孩及以上(而不是婚姻和婚内生育率)。结果表明,女性就业状况的变化(尤其是当前失业率的上升)会使一孩生育率进一步下降:通过将女性就业状况保持在1980年代的水平上计算出的反事实一孩生育率远远低于观察到的结果(但这一估计在文中并未报告相关图表,且结果与假设4刚好相反)。

最后,文章提出了一些不足与未来可以进行的改进。第一,就业状况和生育率之间的关系(以及其中的性别差异)可能在某些年龄段比其他年龄段更强,或者某些社会经济群体相对于其他群体更强。第二,文章理论框架和实证分析侧重于男性和女性的就业情况与婚姻和生育率的关系,缺乏对家务工作的讨论。第三,使用回顾性的家庭和就业历史,可能会引入测量误差,也会使(不断变化的)就业环境和家庭形成之间的因果关系的估计复杂化,尤其是有更复杂的就业历史的人来说可能特别重要,追求就业环境和家庭形成之间的因果关系的评估是未来研究的一个重要方向。第四,认识到反事实标准化方法有其局限,在于其是在一套不现实的假设下进行比较,特别是,它假设当我们反事实地将一组变量保持在20世纪80年代的数值不变时,所有其他因素都会保持观察到的状态,是对不断变化的就业环境和生育率之间的机械联系的理解。

最后,文章总结其贡献在于,与已往关于经济不确定性和生育率的研究结果形成对比,同欧美大量研究不同,日本社会中失业和非标准就业水平的上升削弱了更明显的生育率下降,而且文章证明了这种模式如何反映了男性和女性就业环境的抵消关系。揭示了性别分工以及婚姻和生育之间的联系强度,对于理解不断变化的就业条件和生育率之间的关系极其重要。未来如能对韩国或台湾在20世纪90年代末的亚洲经济危机期间的男女就业状况和生育率之间的关系,进行类似的分析,将为这篇文章结果的普遍性提供有益的启示。

注:本文为“婚姻家庭研究”微信号供稿。